“티끌보다 작은 뇌를 가졌는데 어떻게 저렇게 과학적으로 움직일 수 있는지 정말 경이로워요.”

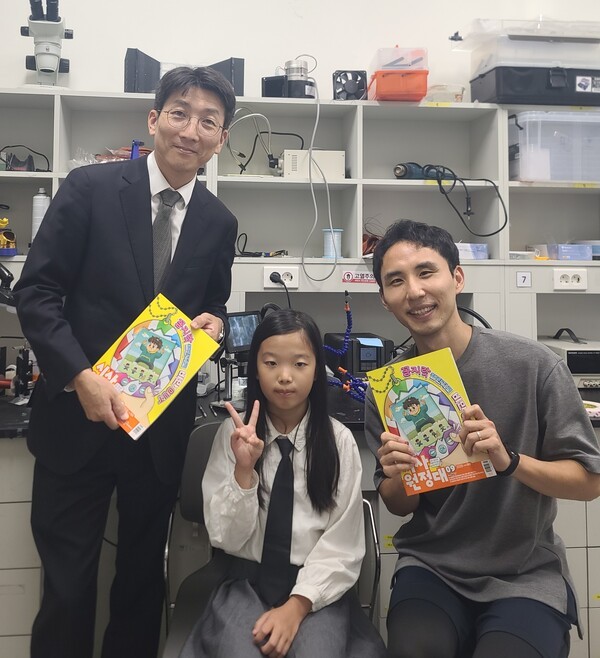

작고 가벼운 몸, 실처럼 얇은 다리를 가진 소금쟁이. 물 위에서 자유자재로 다니는 이 곤충의 움직임이 담긴 영상을 보며 감탄하는 두 사람. 바로 고제성 아주대학교 기계공학과 교수와 김동진 박사(아주대 기계공학과 연구원)야.

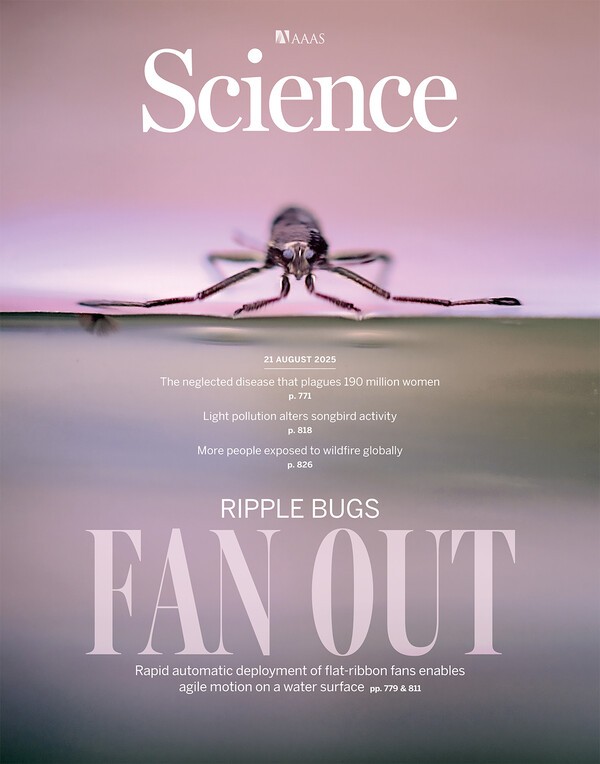

최근 세계적으로 유명한 국제학술지 ‘사이언스’ 표지에 소금쟁이의 일종인 ‘라고벨리아’라는 곤충의 사진이 크게 실렸어. 고 교수와 김 박사가 라고벨리아를 연구한 결과가 표지 논문으로 선정된 것. 두 사람은 라고벨리아가 물 위를 자유롭게 움직이는 비밀을 밝혀냈지.

고 교수는 박사과정 때부터 15년 넘게 소금쟁이를 연구해 왔어. 2015년에도 소금쟁이가 물 위에서 도약(뛰어오름)하는 원리를 밝혀내 ‘사이언스’에 논문이 실린 바 있어. 이번에는 제자인 김 박사와 함께 라고벨리아가 물 위에서 움직이는 원리를 밝혀냄과 동시에 라고벨리아처럼 움직이는 초소형 로봇 ‘라고봇’을 개발했지.

한 곤충을 집요하게 파고들면서 최근 5년간 수천 번 실패 끝에 라고벨리아처럼 움직이는 초소형 로봇을 만들어낸 스승과 제자. 서로에게 서로가 날개가 됐다는 두 사람을 윤서현 학생기자(경기 능실초 4)가 아주대에서 직접 만났어.

[서현 학생기자] 수많은 곤충 중 왜 하필 소금쟁이에 주목하셨나요?

[고제성 교수] 소금쟁이는 곤충 중에서도 독특하게 움직이는 종이에요.

‘물 위를 걷는다’는 특징 때문에 오랫동안 과학자들의 호기심을 자극했죠. 특히 물 위에서 순식간에 방향을 바꾸거나 회전하는 원리는 명확히 밝혀지지 않았는데요. 미국 버클리 캘리포니아대(UC 버클리)와 조지아공대 연구팀이 다리 끝에 부채꼴 구조의 털이 달린 소금쟁이인 라고벨리아를 찾아내 소개해줬어요. 그렇게 라고벨리아 연구를 본격 시작했죠.

체구가 작은 라고벨리아는 빠르게 흐르는 물에 살아요. 거센 물살에서도 물에 빠지지 않고 빠르게 움직이는 비결이 바로 다리 끝의 미세한 ‘털’이랍니다. 하지만 이 털 덕분에 정말 잘 움직이는 것인지 라고벨리아에게 직접 물을 수는 없잖아요? 그래서 이 털을 모방한 다리를 갖춘 초소형 로봇을 만들어 물 위에서 실제로 움직이는지 실험했어요. 원리를 증명하기 위해 초소형 로봇을 만든 거죠.

[서현 학생기자] 소금쟁이를 15년 넘게 연구하셨는데, 그간 소금쟁이가 어떻게 걷는지를 몰라서 답답하시진 않았나요?

[고제성 교수] 모르는 건 당연한 일이에요. 오히려 그 사실이 연구자에게는 힘이 됩니다. 연구자는 모르기 때문에 할 일이 생기고, 가슴이 떨리는 거죠(웃음).

라고벨리아가 어떻게 움직이는지, 로봇을 어떻게 만들지 수없이 고민하고 시도한 결과들이 차곡차곡 쌓여 논문이 완성됐어요. 논문을 쓰면서 “라고벨리아가 움직이는 원리를 이 세상에 우리밖에 모른다”고 김 박사와 농담하기도 했어요. 그만큼 ‘이 원리를 아직 모르는 많은 사람들에게 어떻게 설명할지’를 고민하는 과정 자체가 즐거웠죠.

[기성 기자] 라고벨리아가 물 위에서 자유롭게 움직이는 원리를 설명해주세요. 털 때문이라고요?

[고제성 교수] 라고벨리아 다리 끝에는 털이 있어요. 이 털들은 물속에 들어가면 0.01초 만에 부채꼴 모양으로 ‘쫙’ 펼쳐져요. 넓적한 노를 저으면 배가 앞으로 나아가듯이, 이 털들이 넓게 펼쳐진 다리는 물을 밀고 나아갈 추진력을 만들어주죠.

만약 이 털들이 계속해서 부채꼴 모양으로 유지된다면? 물에 잠긴 다리를 다시 빼내기가 어렵겠죠? 그래서 다리에 펼쳐진 털들은 라고벨리아가 물에 담갔던 다리를 치켜 올리는 순간 다시 쫙 오므라들어요. 붓을 물에 담갔다가 빼면 붓 끝이 한데 모이는 것처럼 가운데로 털이 모이는 거죠. 이 때문에 물 안에 있던 다리를 쉽게 들어 올려 물 밖으로 빼낼 수 있고, 이런 행동을 반복하면서 다리를 물에 넣었다 뺐다 하며 자유자재로 움직이는 거죠.

[서현 학생기자] ‘라고봇’ 다리 끝에도 털이 달렸겠네요?

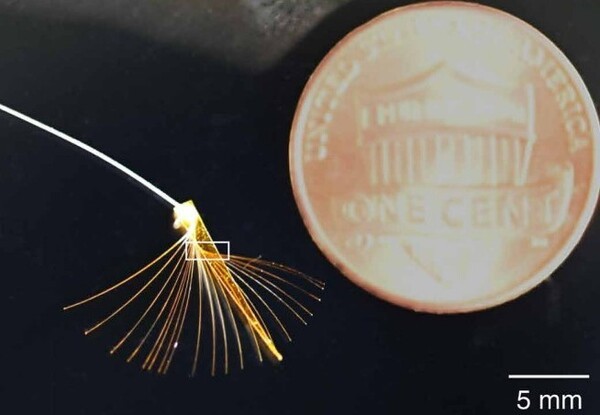

[김동진 박사] 맞아요! 라고봇을 개발할 때도 로봇 다리 끝에는 라고벨리아의 부채꼴 구조를 흉내 낸 끈 모양의 인공 털 21개를 달았어요. 로봇의 몸은 4개의 작은 부품들이 모터처럼 움직이게 되어 있지만, 다리 끝에 붙은 인공 털들은 모터 없이 자연스럽게 움직인답니다. 로봇의 무게는 0.23g밖에 안 돼요.

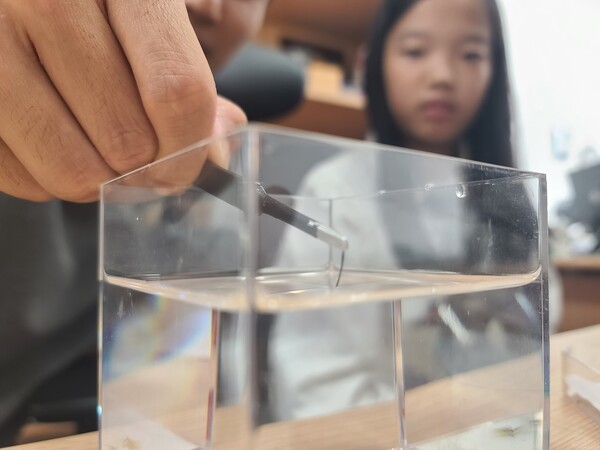

[기성 기자] 지금 물속에 있는 것이 인공 털인가요?

[김동진 박사] 물속에 있는 인공 털이 보이나요?

부채가 펼쳐진 것처럼 털들이 쫙 펼쳐져 있지요? 그런데, 이번엔 이렇게 물 밖으로 들어 올리면? 털들이 가운데로 모이죠. 수천 번 시도 끝에 털 하나의 굵기를 0.015㎜로 만드는 것이 가장 효과적이란 사실을 알아냈어요. 굵기가 보통 0.1㎜인 머리카락보다 훨씬 얇죠.

라고봇은 라고벨리아를 모방한 다리 털덕분에 1초 만에 206도 회전하고, 1초 만에 자기 몸길이의 두배에 달하는 거리를 이동할 수 있어요. 로봇의 몸체가 되는 장치부터, 다리를 어떻게 배치할지, 또 털은 무슨 재료로 어떤 접착제를 사용할지 등을 끝없이 고민하고 도전한 결과죠.

[기성 기자] 라고봇은 앞으로 어떻게 활용할 수 있을까요?

[고제성 교수] 라고봇과 같은 초소형 로봇 기술은 앞으로 우리 생활 속 다양한 기기와 연결될 수 있어요. 특히 스마트워치나 스마트 글래스 같은 웨어러블(착용할 수 있는) 기기는 점점 더 작고 얇아지고 있잖아요? 그런데 엔진이나 모터가 달린 장치들을 이런 기기에 넣기에는 한계가 있죠. 바로 이때 곤충형 초소형 로봇 기술이 문제를 해결해줄 수 있어요.

초소형 로봇에 적용된 기술들은 ‘작아야만 가능한’ 일에 활용할 수 있어요. 좁은 통로를 세밀하게 탐사하거나, 사람이 들어가기 위험한 지역에서 조사 임무를 수행하는 일들 같은 것이요. 강이나 하천의 수질을 조사할 때도 로봇이 물살을 타고 움직이며 데이터를 모으면 사람이 할 때보다 훨씬 안전하고 효율적이에요. 이렇게 초소형 로봇은 환경 모니터링이나 수질 조사 분야에도 이바지할 수 있어요.

[김동진 박사] 의료 분야에서도 초소형 로봇이 쓰일 수 있어요. 우리 몸속에는 땀이나 수분, 혈액 같은 액체가 있죠. 소금쟁이처럼 물 위에서 자유롭게 움직이는 로봇이라면 몸에 들어가 미세한 부위를 수술하거나 필요한 부위에 약물을 전달할 수 있어요. 커다란 모터나 엔진이 달린 장치를 몸속에 넣는 것은 위험하지만 초소형 로봇은 훨씬 더 안전하게 임무를 수행하겠죠?

지금은 배터리를 아주 작게 만들지 못하는 기술적 한계 탓에 초소형 로봇이 일상에서 쓰이기는 어려워요. 하지만 이 문제가 해결된다면 일상에서 작은 로봇이 활약하는 모습을 볼 수 있을 거예요. 제 목표는 자연에서 아이디어를 얻어 로봇을 만드는 거예요. 에너지를 효율적으로 사용하면서 우리 일상에서 안전하게 활용될 로봇이죠.