※ [기성 기자가 PICK한 뉴스 타로]는 신비한 ‘타로카드’의 형식을 빌려 재미난 그림과 키워드로 쉽게 풀어주는 뉴스 코너입니다.

늦은 밤 도시를 환~하게 밝히는 불빛. 우리는 인공조명 덕분에 해가 져도 산책을 하고 생활할 수 있어. 불빛이 만들어낸 야경(밤의 경치)은 탄성이 터져 나올 만큼 아름답지.

그런데 수정구슬을 자세히 살펴보니? 반짝이는 도심 불빛 사이로 이상한 장면이 보이네? 둥지에서 자고 있어야 할 새들이 나뭇가지에 앉아 지저귀잖아. 밤인데도 대낮처럼 환하니까, 낮인지 밤인지 헷갈리는 거야. 하루를 마무리할 시간에도 노래를 부르는 거지.

도시의 인공조명으로 혼란스러워하는 동물은 새뿐만이 아니야. 타로 카드를 뽑아 살펴보자고!

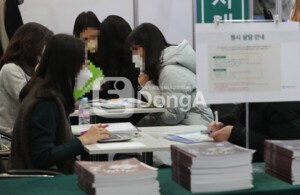

[첫 번째 카드] 밤 도시의 구슬픈 절규

[Key point] 빌딩에서 빛이 새어나오는 도시의 밤. 새가 절규하듯 노래하는 이유는?

아침에 18분 더, 저녁에 32분 더

50분. 도시에 사는 새들은 시골에 사는 새보다 하루 평균 이만큼이나 더 노래를 불러. 최근 국제학술지 ‘사이언스’에는 도시의 새들이 시골에 사는 새들보다 아침에 더 일찍 일어나 노래하고, 늦은 밤에도 더 늦게까지 지저귄다는 연구 결과가 실렸어.

미국 서던일리노이대 연구팀은 새 모니터링 시스템 ‘버드웨더(BirdWeather)’에 녹음된 도시 새와 시골 새들의 소리를 분석했어. 이 자료엔 아침에 녹음된 새소리 260만 개, 저녁에 녹음된 새소리 180만 개가 포함됐어. 연구팀은 인공위성을 통해 관측한 각 지역의 인공조명 밝기에 관한 데이터도 함께 살펴봤지.

그 결과 도시 새들은 시골 새들보다 아침 지저귐을 평균 18분 더 빨리 시작하고, 저녁 지저귐도 32분 더 늦게까지 했어. 시골 새보다 도시 새들이 하루 평균 50분씩 더 지저귄 것. 인공조명이 밝게 빛나는 도시에선 해가 뜨기 전이나 해가 진 후에도 환하니까, 새들이 ‘해가 떠 있네?’ 하고 착각해 노래를 더 오래 부른 거야.

결국 도시 새들은 휴식할 시간이 줄어들어 건강과 생존에 나쁜 영향을 받을 수 있지.

아, 이른 아침에 내 잠을 깨우는 새들의 활기찬 지저귐이 어쩐지 구슬프게 들리네….

[두 번째 카드] 장수하는 나뭇잎

[Key point] 겨울이 코앞인데도 떨어지지 않는 나뭇잎들, 뭔가 이상해….

벌써? 그리고 아직도?

인공조명이 새들의 하루를 더 길게 만들잖아? 식물들도 인공조명 때문에 더 긴 계절을 보내. 시골 식물보다 도시 식물이 더 일찍 봄을 맞이하고 더 늦게까지 가을을 보내지.

식물들은 계절에 따라 생장기를 거쳐. 햇빛을 보면서 계절을 파악하기에 봄이 오면 싹을 틔우고 가을엔 낙엽을 떨어뜨리지. 그런데 도시의 밤은 낮처럼 밝으니 식물들이 인공조명을 햇빛이라고 착각해 계절도 헷갈리는 거야.

중국 우한대와 미국 밴더빌트대 등의 연구팀은 2014년부터 2020년까지의 위성 데이터를 이용해 북반구 428개 지역 식물의 성장 변화를 분석했어. 도시 중심부, 도시 근교(근처), 시골의 식물들을 비교했지.

그 결과 도시 중심부로 갈수록 밤이 더 밝아지고 기온도 더 높아졌는데, 식물의 생장기가 평균 12일 더 빨리 시작되고 가을에는 11일 더 늦게 끝나는 것으로 나타났어. 그러니까 도시 식물들은 농촌 식물보다 3주 더 오래 자라는 셈. 특히 인공조명이 밝은 지역일수록 식물의 싹은 더 일찍 트고 낙엽은 더 늦게 떨어졌지.

생장 시간이 늘어나면 식물에겐 좋은 것 아니냐고? 식물의 싹이 봄에 너무 일찍 돋아나면 추운 날씨에 식물이 큰 피해를 볼 수 있다고 연구팀은 설명했어. 나무에서 잎이 빨리 나오면 꽃도 더 빨리 필 테니까 꽃의 꿀을 따먹는 꿀벌도 영향을 받겠지? 도시의 생태계가 와르르 무너질 수 있는 거야.

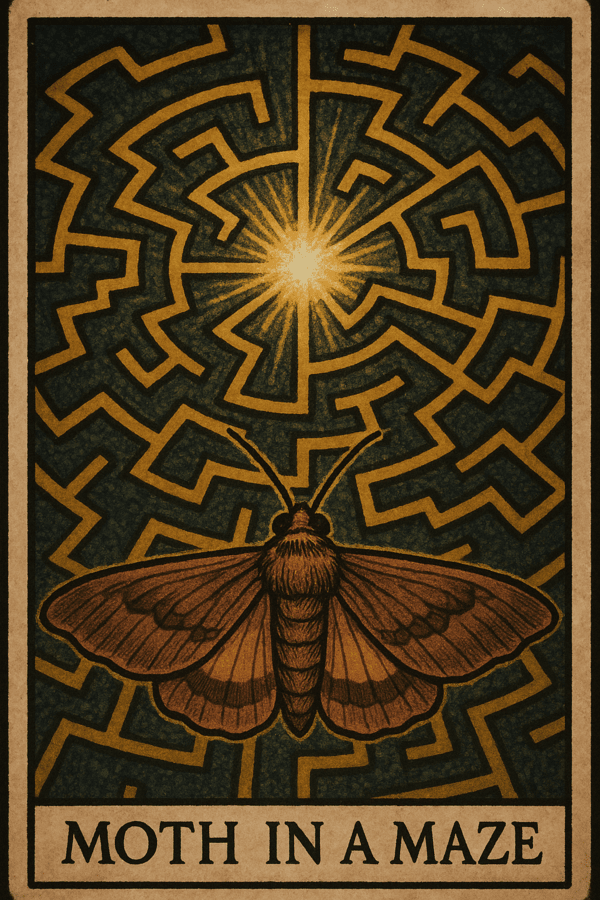

[세 번째 카드] 미로 속 곤충

[Key point] 빛을 따라 왔는데, 출구가 보이지 않아!

가까워도 너무 가까운 빛

밤거리를 비추는 가로등 아래로 몰려드는 곤충. ‘저 벌레들이 불빛을 좋아하는구나’ 하고 생각했지? 실은 아니야. 불빛 아래에서 방향 감각을 잃고 갈 길을 찾지 못해 헤매는 거지.

영국 임페리얼 칼리지 런던 연구팀은 인공조명이 거의 없는 깊은 산속과 인공조명을 설치한 실험실에서 △나방 △잠자리 △초파리 등을 관찰했어. 곤충들은 인공조명 주변에서 몸을 뒤집으며 평소와 다른 이상한 행동을 보였어. 그 이유는 뭘까?

곤충들은 밤 비행을 할 때 하늘의 별빛과 달빛을 기준으로 움직여. 사람처럼 땅에 닿아 있지 않기에 자신보다 위에 있는 가장 밝은 빛을 하늘로 인식하지. 밝기를 기준으로 위아래를 판단하는 거야.

밤하늘의 달빛이나 별빛은 아무리 가까이 가려 해도 가까워질 수 없는 먼 빛이지만, 가로등처럼 땅 바로 위에서 강하게 비추는 인공조명은? 쉽게 가까워질 수밖에 없지. 인공조명에 가까워지면 어디가 위인지 아래인지 헷갈려 계속 같은 궤도를 빙빙 돌게 돼. 마치 미로에 갇힌 것처럼.

연구팀은 인공조명이 곤충의 비행 능력까지 방해하고, 짝짓기나 먹이 활동 같은 곤충들의 생존도 위협한다고 걱정했어. 또 인공조명은 곤충 개체 수 감소의 중요한 원인이라면서 인공조명 사용을 줄여야 한다고 강조했지.