※ [윤진 기자의 점심시간]은 윤진 기자가 점심시간에 발견한 뉴스를 토대로 일상의 궁금증을 해결한다는 콘셉트의 코너입니다.

언제나 새로운 운동을 찾아다니는 윤진 기자가 요즘 ‘픽(pick)’한 운동은 수영!

푸~ 푸~ 숨을 내뱉으며 물살을 가를 때면 세상 짜릿하다니까.

이번 주말도 예외는 아니지. 점심 먹기 무섭게 수영장으로 풍덩~ 뛰어들어 시간 가는 줄 모르고 헤엄치던 윤진 기자. 물 밖으로 나오니 수영 선생님이 다가와 한마디 하시네?

“윤진 회원님, 수영 실력이 엄청 늘었네요! 날렵하게 헤엄치는 모습이 해녀 같은데요?”

세상에! 해녀 같은 수영 실력이라니, 엄청난 칭찬이잖아.

여기서 궁금증이 대폭발. ‘해녀는 얼마나 수영을 잘하는 거야?’

|

발견! 이달의 뉴스 제주 해녀, 인류 최강 잠수 능력 가졌다 제주 해녀의 하루 평균 잠수 시간이 바다 동물을 넘어서는 것으로 확인됐다. 최근 국제학술지 커런트 바이올로지에 실린 연구에 따르면, 해녀들의 하루 평균 잠수 시간은 무려 255분. 최소 124분에서 최대 636분으로, 이는 북극곰이 하루 동안 바다에서 보내는 시간보다 길다. 더 놀라운 점은 ‘잠수 반응’이 나타나지 않는다는 것. 사람과 같은 포유류는 숨을 참을 때 심장박동수가 떨어지고 혈류가 줄어드는 등 ‘잠수 반응’이 나타나는데, 해녀들은 잠수 중 평균 심장박동수(101*BPM)가 평소(84BPM)보다 높다. 연구진은 해녀들이 짧고 얕게 반복적으로 잠수하는 방식 덕분에 잠수 반응을 보이지 않는다고 분석했다. |

해녀가 수영을 잘 하는 줄은 알았지만, 잠수 능력이 북극곰보다 뛰어나다니! 해녀에 대해 더 알아봐야겠어.

|

해녀 : 산소통과 같은 산소 호흡 장치 없이 바다에서 잠수하는 ‘나잠’ 기술로 해산물을 수집하는 사람. 해녀가 바위나 해초 사이에서 전복·소라·미역 등을 모으는 활동을 ‘물질’이라고 한다. 조선의 제4대 왕 세종대왕(1397~1450)의 지시로 만들어진 지리책인 ‘세종실록지리지’에 따르면 해녀는 고려·조선 시대부터 존재했다. 원래는 물질하는 남성인 ‘해남’도 있었지만 남성들이 군대와 농업에 동원되면서 여성 중심 직업으로 자리 잡았다. |

맨몸으로 물질을 하다니.

해녀한테는 숨을 얼마나 요령 있게 잘 참고 쉬는지가 목숨처럼 중요한 일이겠구나.

윤진 기자의 머릿속에 영화의 한 장면이 스쳐지나갔어. 영화 ‘밀수’(2023)에서 해녀 역할을 맡은 배우 김혜수가 물질을 하던 중 고개를 들어 ‘삐익~!’ 하고 돌고래처럼 높은 소리를 내던 바로 그 장면! 그게 휘파람 소리인 줄 알았는데 알고 보니 해녀들만의 호흡법인 ‘숨비소리’라고. ‘숨비’는 제주도 사투리로 ‘숨을 내쉰다’라는 뜻. 숨비소리는 해녀가 긴 잠수를 마치고 숨을 내뱉으면서 내는 소리지.

여기서 의문. 물속에서 숨을 참았으니 나오자마자 곧장 숨을 들이마셔야 하는 거 아닌가? 왜 오히려 숨을 내뱉지?

숨비소리의 원리를 알면 해녀들의 지혜를 이해할 수 있어. 물속에서 숨을 참느라 폐 속에 이산화탄소가 가득 차 있는데, 이 상태로 갑자기 산소를 ‘흡’ 들이마시면? 산소가 충분히 들어가지 않고 이산화탄소가 그대로 남아서 어지러워지고 심하면 쓰러질 수도. 그래서 먼저 숨을 내쉬며 이산화탄소를 내뿜은 뒤 안전하게 산소를 받아들이는 거지.

그런데 해녀들은 항상 무리를 지어서 일하네. 이유가 있을까?

제주 해녀 문화가 2016년 유네스코 인류무형문화유산에 오른 배경을 통해 호기심 해결! 제주 해녀들은 바다에서 서로를 지키고 효율적으로 일하기 위해 10~50명이 ‘해녀회’라는 공동체를 이뤄 함께 물질해. 이들은 물질 실력에 따라 상군·중군·하군으로 나뉘어 역할을 분담한다고. 상군 해녀는 15m 이상 깊은 바다에서 더 많은 해산물을 구해오고 공동체를 이끌어. 10m 안팎의 바다를 오가는 중군 해녀는 상군과 하군 사이의 연결 고리 역할. 초보자이거나 나이가 들어 힘이 약한 하군 해녀는 5m 이내의 얕은 바다에서 활동하지.

똘똘 뭉친 해녀 공동체는 바다와의 공존을 위해서도 노력해. 바다에서 물질할 수 있는 시기와 구역을 정해 마구잡이로 해산물을 수집하지 않게 관리하는 ‘입어’ 제도도 자체적으로 운영. 바다의 여신인 용왕할머니에게 안전하게 물질하고 해산물을 많이 잡게 해달라고 기원하는 ‘잠수굿’도 해녀 공동체만의 특징이야.

해녀 문화가 인류무형문화유산에 오른 것도 이렇게 주체적으로 공동체를 만들어 서로를 돕고 자연과 공존하는 독특한 생활 방식의 가치가 인정받은 거지.

이렇게 좋은 문화가 오래오래 이어지면 좋을 텐데, 해녀들의 나이대가 점점 높아지는 거 같아서 걱정이야.

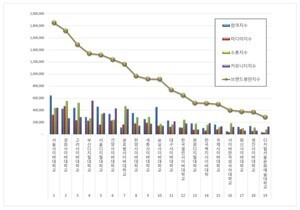

해녀의 수는 날이 갈수록 줄어. 현재 해녀의 평균 연령은 70세. 해녀로 활동하는 사람들은 점점 나이 들어가는데, 물질이 위험하고 힘들다 보니 새로 해녀가 되려는 사람이 거의 없기 때문.

제주도의 제주해녀인구현황조사에 따르면, 2024년 제주 해녀의 수는 2623명. 5년 전인 2019년(3820명)에 비해 1000명 이상 줄었어. 이중 60세 이상의 해녀는 90%에 달하지.

해녀의 수가 줄면서 해녀 문화도 사라질 위기. 보통 해녀 문화는 나이가 많고 경험이 풍부한 해녀가 젊은 해녀에게 기술을 알려주는 방식으로 전해져. 하지만 새로운 해녀가 나타나지 않는 상황에서 기존의 해녀들까지 세상을 떠나니 다음 세대에 문화를 전해줄 사람이 없는 거야.

한국 해녀의 잠수 능력을 분석한 국제연구진도 “현재의 해녀들이 마지막 세대일 가능성이 있다”며 “해녀들의 잠수 능력과 생리학적 특성을 이해할 기회도 점점 줄고 있다”고 걱정했다고.

해녀가 되진 못해도 이들의 공동체 정신을 받들어 나도 수영모임을 만들어볼까?

당장 오늘부터 모집해 봐야겠어.